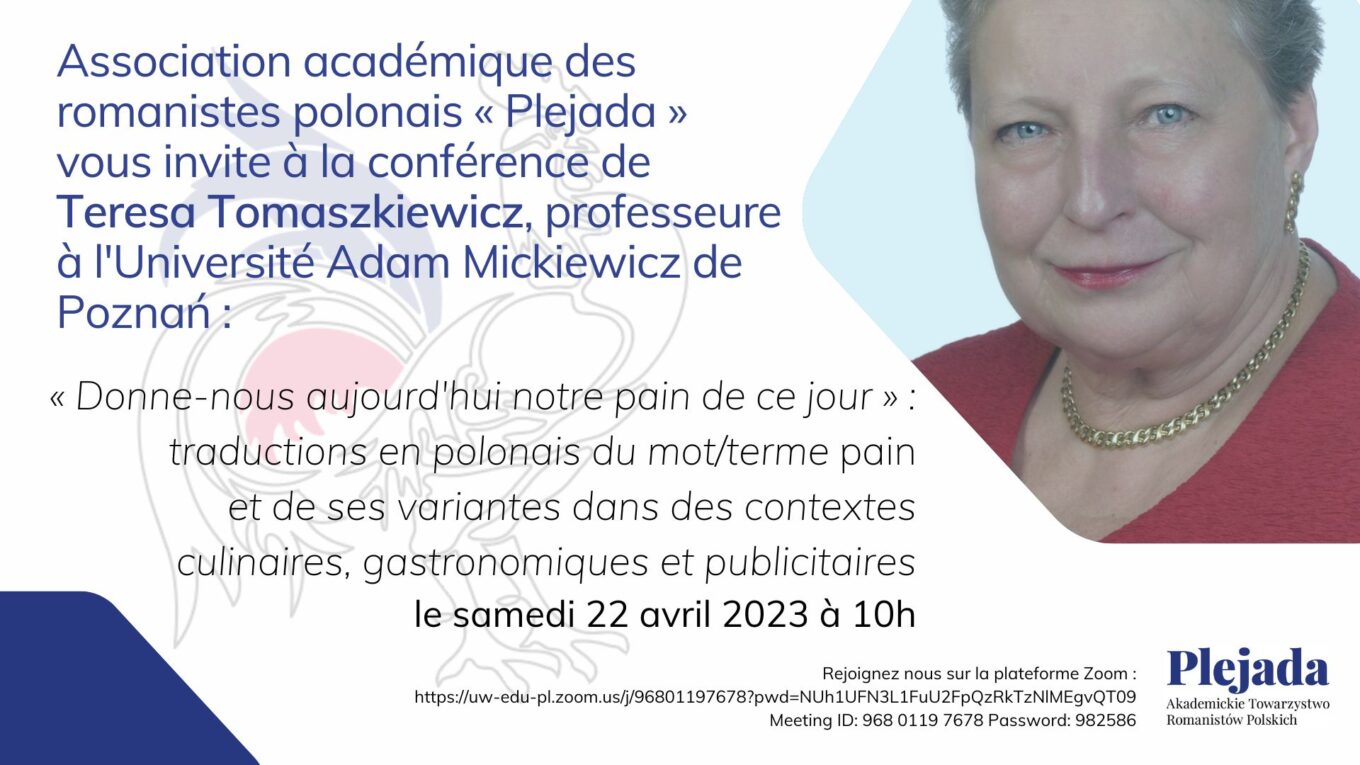

« Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour » : traductions en polonais du mot/terme pain et de ses variantes dans des contextes culinaires gastronomiques et publicitaires

Résumé : L’invention du pain est attribuée aux Égyptiens vers 3500 avant J.C. À l’époque il était fabriqué à

partir de mélanges de céréales et d’eau du Nil. Dans l’Antiquité, les céréales incarnent le mystère de la

vie qui se renouvelle, et la symbolique du grain se répète dans toutes les civilisations. Par extension,

le pain est symbole de vie, de mort, de renouveau. Il en résulte, que la notion : pain a une longue

tradition spirituelle, socio-culturelle mais aussi pragmatique dans toutes les sociétés mondiales,

fondées sur une tradition de l’humanité.

Ce mot acquiert une dimension nouvelle dans la tradition chrétienne où il devient un élément

central du culte : « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il

vivra éternellement; et le pain que je donnerai, c’est ma chair, pour le salut du monde.” (Évangile selon

Jean, chapitre 6, versets 51 à 58). Ainsi, nous avons affaire à une notion plurivalente et

multidimensionnelle, dotée de significations connotatives variées, mais en même temps le mot/ terme

pain renvoie à un aliment de base de nombreuses cultures, produit de consommation, présent dans la

majorité des cuisines mondiales, toutefois sous des formes extralinguistiques (référents) différentes.

Parallèlement, du point de vue linguistique, ce mot fait partie de nombreuses expressions ou

proverbes (À pain dur, dent aiguë ; De mauvais grain, jamais de bon pain ; partager le pain ; Mieux

vaut pain en poche que plume au chapeau etc.). Or, beaucoup de ces expressions souvent ne sont

pas traduisibles directement car elles résultent des contextes socio-culturels et des habitudes diverses.

Par conséquent, le mot pain est associé aux connotations et stéréotypes très variés découlant des topoï

nationaux.

Cette étude a un caractère pragmatique car elle est consacrée à la traduction en polonais du

lexème : pain et de ses variantes dans les boulangeries, dites françaises, qui sont apparues en Pologne

récemment. Elle ne se limite pas au mot pain, mais à tout ce qui l’entoure dans un contexte textuel et

le macrocontexte de son apparition : appellations des ingrédients nécessaires pour sa production à la

française, noms des produits offerts aux clients, ainsi que la terminologie apparaissant dans les

publicités de ces entreprises. Cette recherche est basée sur trois méthodologies d’investigation :

analyse linguistique de procédés de traduction appliqués aux textes constituant le corpus, interview

avec les traductrices qui ont travaillé sur la traduction de ces dossiers ; analyse des relations

intersémiotiques entre les signifiants et leurs référents, c’est-à-dire entre les noms des produits

appartenant à la notion de 'pain’ et leurs images.